Industrialización de la lámpara

A principios del siglo XIX, y terminadas las guerras napoleónicas, comenzó a manifestarse en

toda Europa el fruto de aquel espíritu renovador y revolucionario que animó los últimos años

del siglo XVIII. La sociología, las ciencias, las bellas artes y la economía tomaban conciencia

del nuevo estado de cosas al enfrentarse con unos horizontes inéditos, cuyo fin era imposible

de precisar, incluso contando con la capacidad de asombro que fue, pudiéramos decir, el lema

que presidió y en cierto modo condicionó el inefable «siglo de las luces», aquel que comenzó a

pronunciar con énfasis y a escribir con mayúscula esa palabra en que intentaba definirse:

progreso, y que inició la industrialización de la lámpara.

El progreso era a su vez empujado por la industria, cuyo incremento, cada vez más pujante,

creó una nueva burguesía: la de los grandes industriales, que logró tanta o mayor fuerza que

la tradicional, compuesta por el terrateniente, el rentista o el comerciante de cierta

categoría. Era la burguesía que, al convertirse en clase predominante, trajo consigo los

problemas sociales, asociando el auge de los grandes centros productivos a las

incomprensiones y competencias del elemento humano, propios de las masas asalariadas a su

servicio; problema muy típico y representativo de los nuevos tiempos y las nuevas técnicas.

De todo ello, de este gigantismo en la producción que la industrialización creaba, se

resintieron, y no poco, las artes suntuarias, relegadas a un olvido relativo y temporal, en

parte debido a la euforia del reciente maquinismo y, en parte nada despreciable, a la crisis

que los gustos o las necesidades imperantes imponían. De este letargo no se reponen las

manifestaciones artístico-industriales de la época (las que en realidad venían a sustituir al

artesanado tradicional) hasta el reinado de Napoleón III, llamado también Segundo Imperio, en

el cual se intenta resucitar antiguos esplendores y se logran, efectivamente, valiosos

ejemplares de todos los objetos artísticos en uso.

Naturalmente, a este resucitado esplendor responde primordialmente la industrialización de la

lámpara, que jamás pudo dejar de reflejar sobre sí el paso del tiempo, las modas, la

suntuosidad o decadencia de una época determinada. La lámpara, a través de la historia, ha

sido siempre un reflejo de los usos y costumbres, sin contar las necesidades de quienes la

utilizaban. La fiebre de la industrialización hizo mella en ella a partir de entonces, pero

no por ello ahogó su tradición de objeto suntuario ni el detalle artístico que desde siempre

la caracterizó.

Lo que estaba ocurriendo, como fenómeno sin precedentes en su larga peregrinación a través de

los siglos, es que la lámpara dejó de ser, por un lado, la pieza deslumbrante y fastuosa del

lujo palaciego y, por otro, el mero objeto utilitario sin gracia ni ornamentación. Entre

ambos extremos apareció una tercera concepción, muy propia de la época: la lámpara

burguesa.

En los altos techos de las mansiones románticas nacía una lámpara menos lujosa que la

palaciega y más rica y adornada que la relegada al simple cometido de disipar las sombras en

hogares modestos. Era lógico que, en el auge de la burguesía, surgiera una lámpara que

respondiera a ese nuevo público que, sin títulos de nobleza, manejaba la economía y se creía

con derecho no sólo a imitar a la aristocracia, sino a emularla, extremando muchas veces la

nota fastuosa.

El camino a seguir estaba claro: a mayor consumo, mayor producción. Aquel delicado objeto

creado en talleres de orfebrería perdió definitivamente su conexión con el lugar de sus

orígenes. La lámpara se industrializa con el fin de abastecer nuevos mercados y nuevas

demandas hasta entonces insospechadas. Pasa a ser símbolo de riqueza y bienestar para quienes,

durante siglos, sólo la concibieron asociada a los privilegios de los nobles de cuna.

Se crean talleres dedicados exclusivamente a la fabricación de estos aparatos de luz, con sus

mil formas y variedades, comenzando a perfilarse un estilo y una personalidad definida en cada

una de estas empresas nacientes, comprometidas en convertir en ornato el simple acto de

alumbrar hogares, palacios, edificios públicos, teatros y salones de toda índole.

Nace la especialización y, con ella, se afianza la fabricación de lámparas en serie, siempre

más cuidadas y trabajadas las destinadas al gran mundo, sin descuidar a un público más modesto

y de menos pretensiones. Las casas fabricantes adquirían el estilo de público al que servían,

y su fisonomía industrial las hacía distinguirse unas de otras según los estratos sociales a

los que se dirigían.

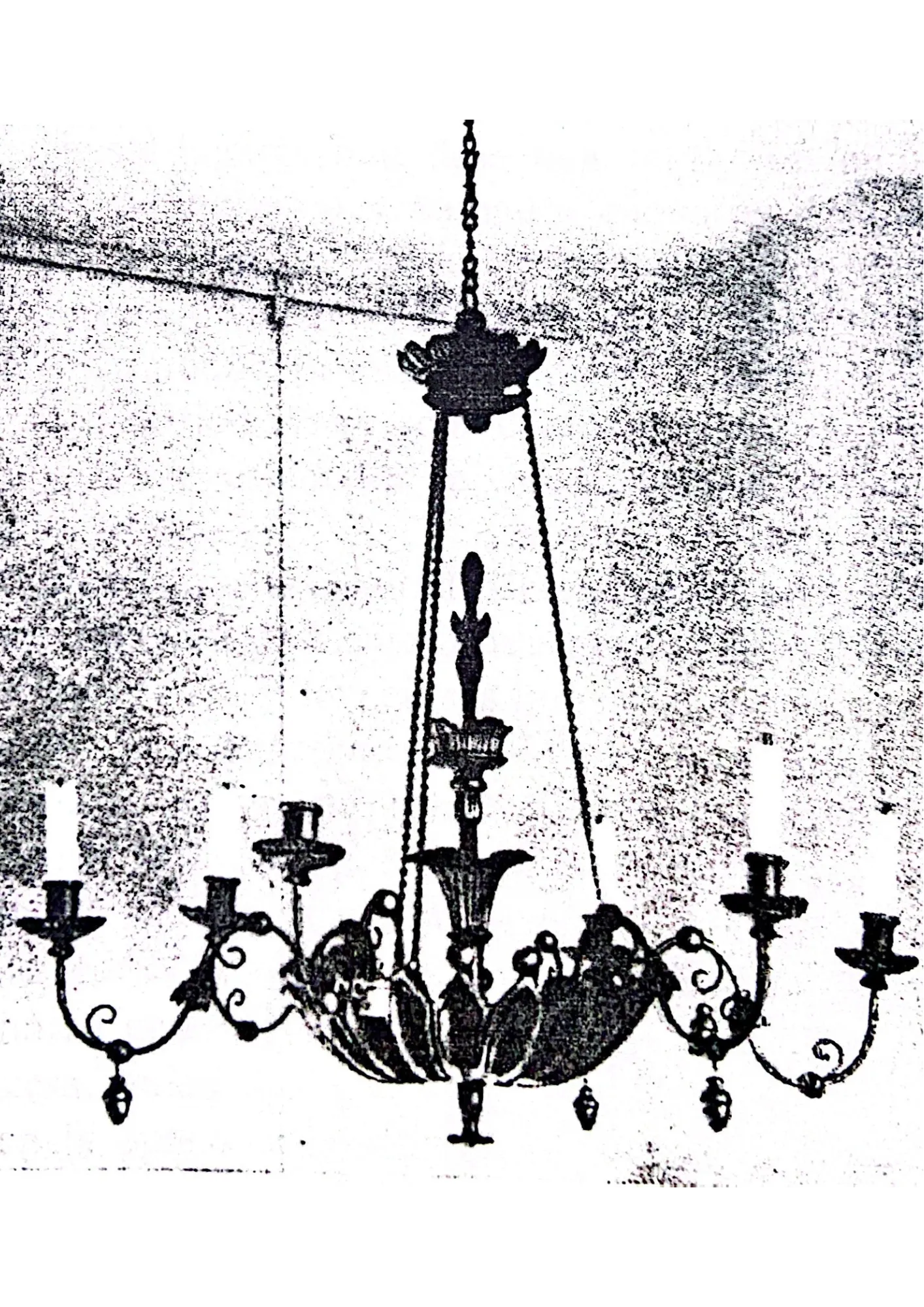

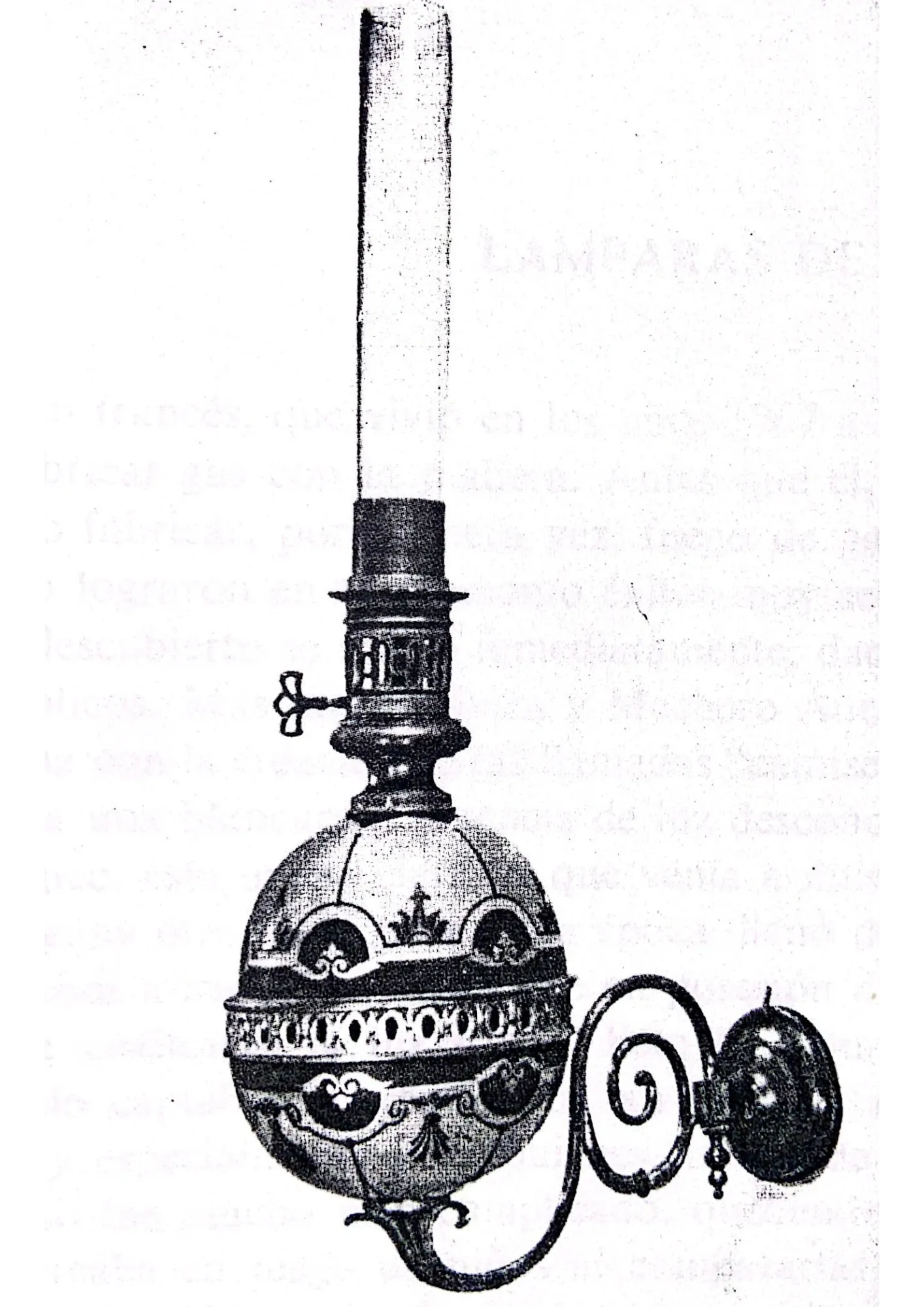

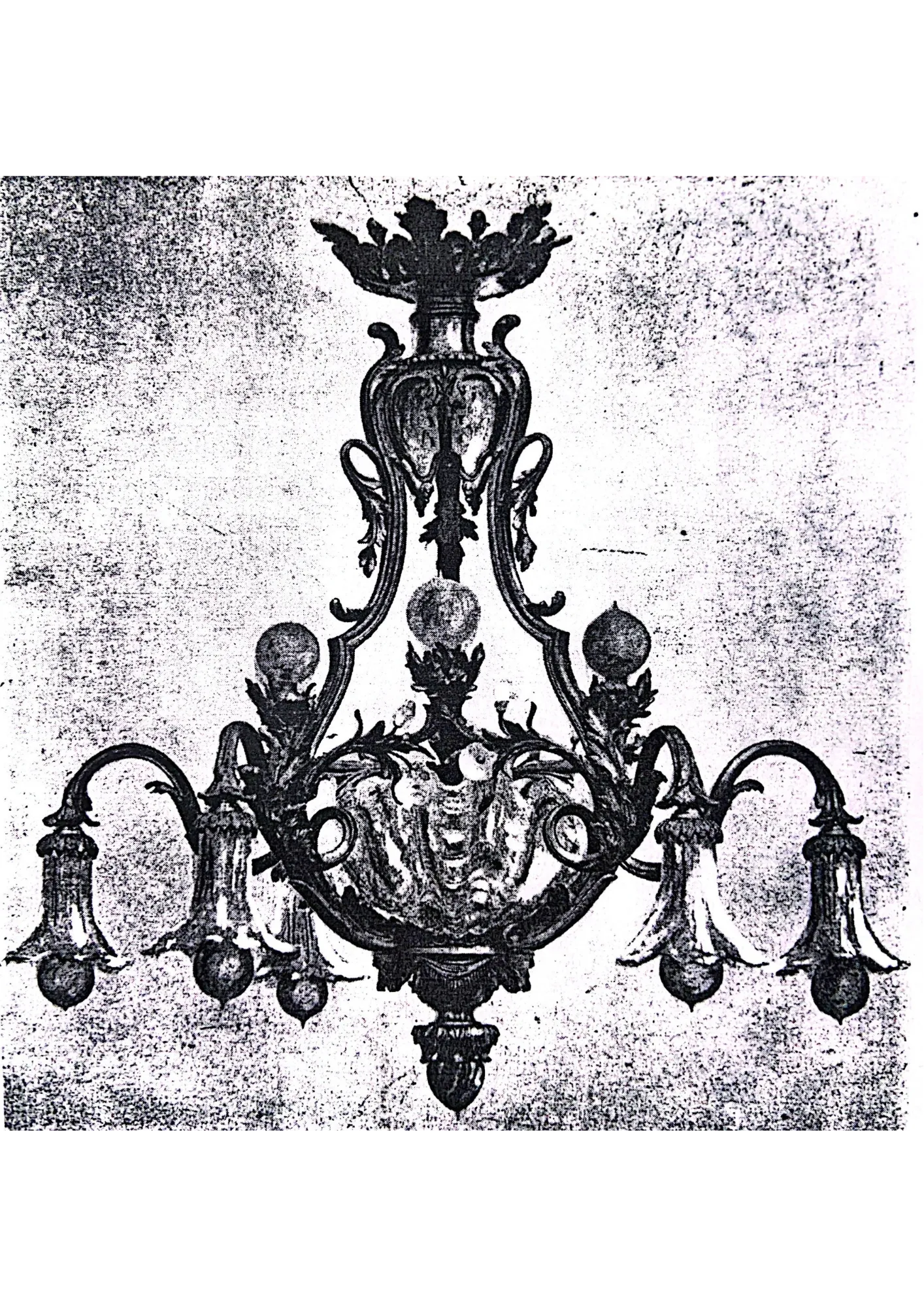

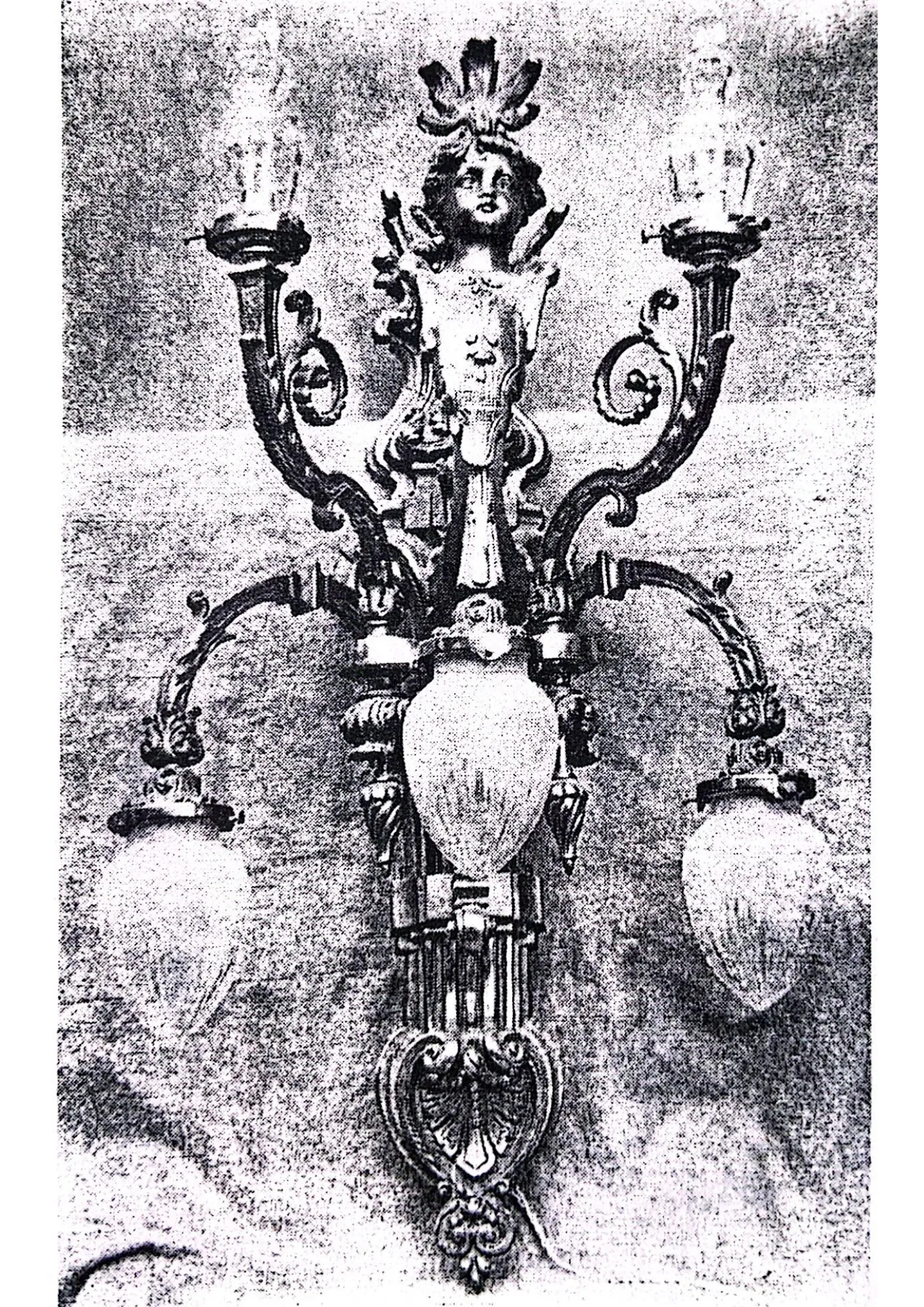

(Fig. 105 – Lámpara alemana de influencia francesa. Núremberg. Siglo XIX)

En cuanto a la forma y ornamentación de la lámpara durante el siglo XIX, refiriéndonos siempre

a la lámpara de bronce, se observa una gran pobreza de imaginación por parte de sus creadores y

proyectistas, ya fueran lámparas de petróleo, gas o electricidad, sin olvidar la clásica

lámpara de bujías que prevaleció hasta el advenimiento de la electrificación en general.

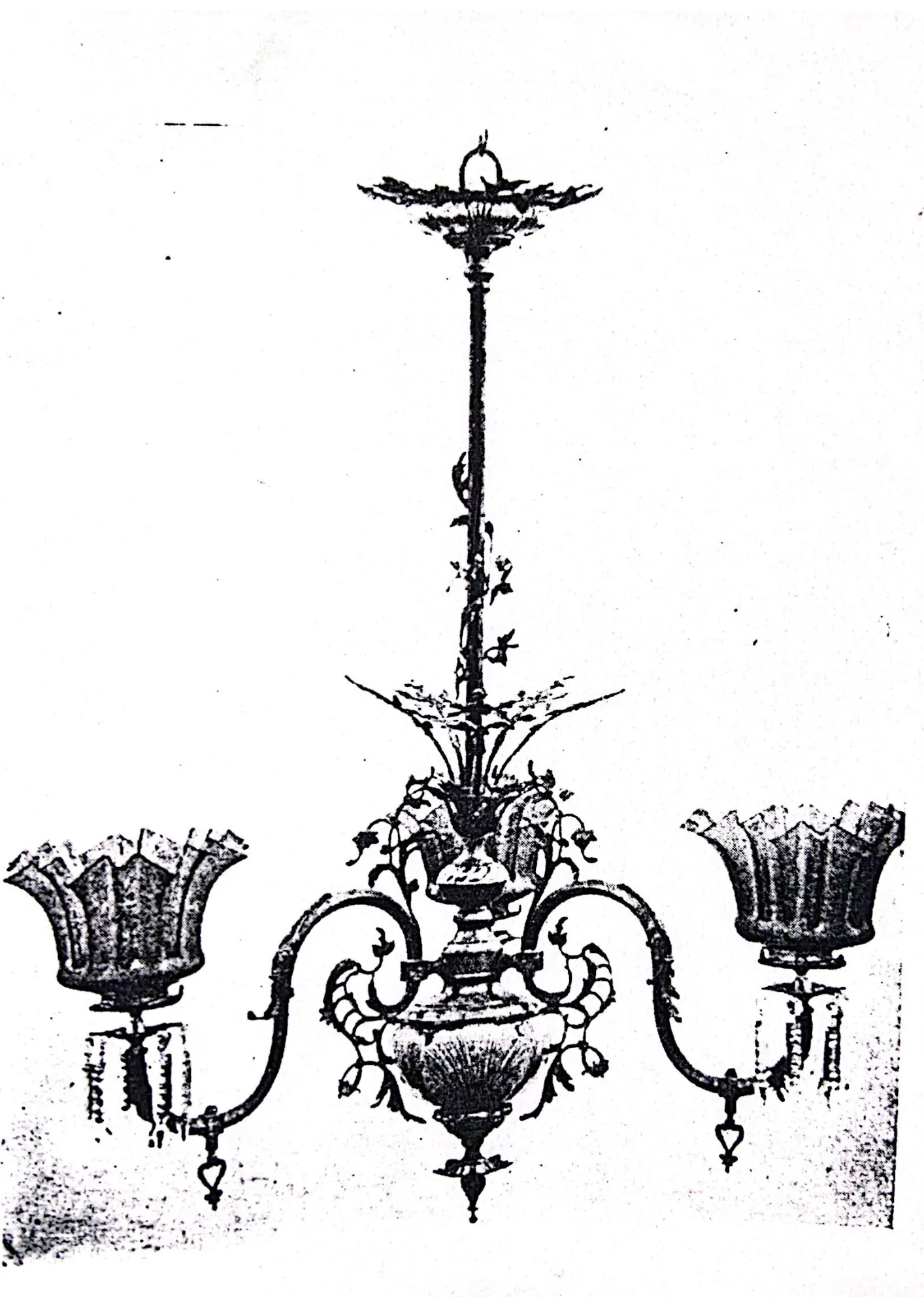

Como época carente de un estilo propio, a diferencia de las precedentes, se recurría

indistintamente a todos los motivos y tendencias conocidos. Especialmente durante el reinado

de Napoleón III hubo marcada predilección por el estilo Imperio, del cual se consiguieron tan

buenas imitaciones (pasadas por el tamiz de la época) que bien podría hablarse de un

subestilo: más pesado y carente de gracia en sus formas estructurales que el original, pero

con la clara pretensión de «hacer época».

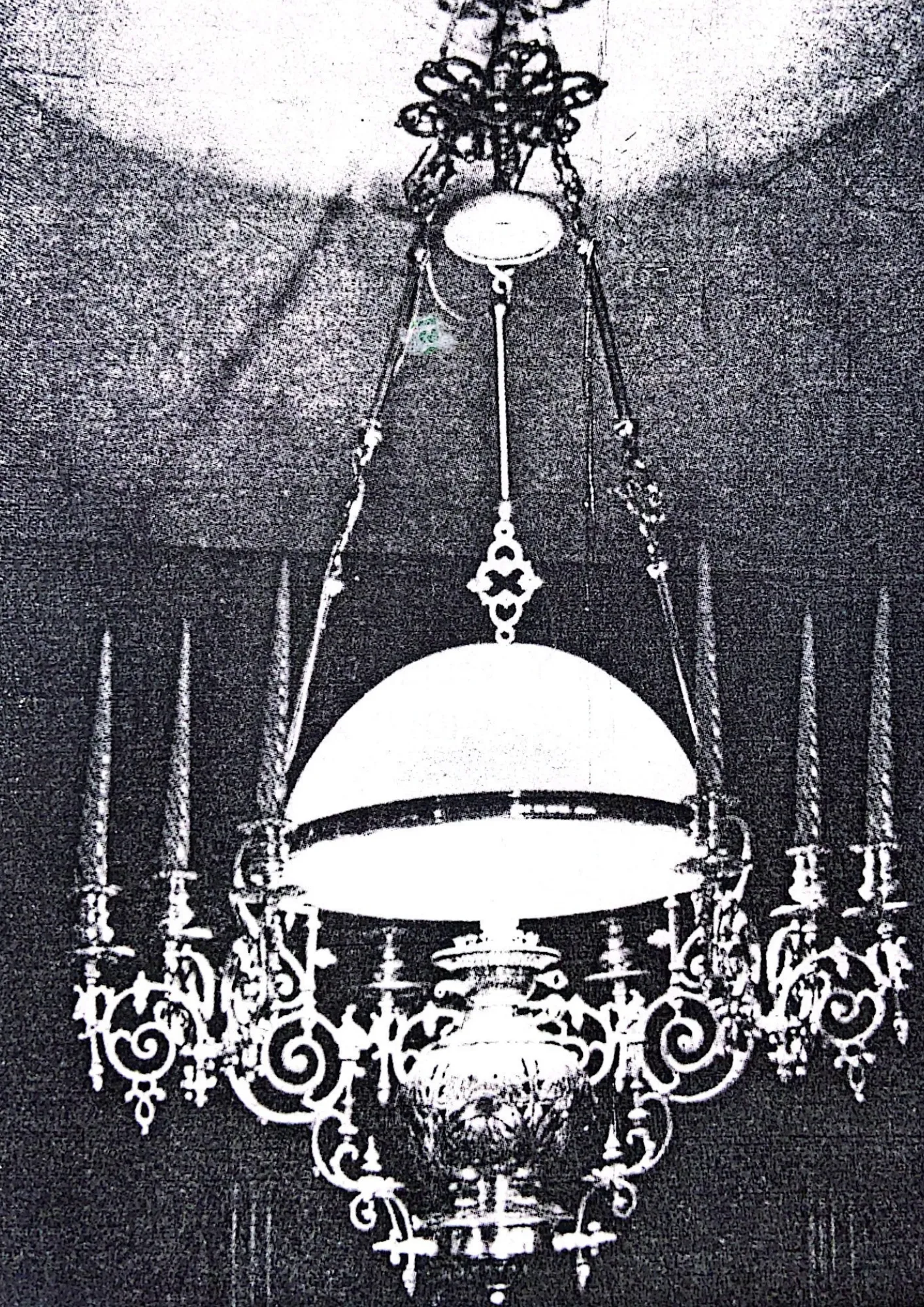

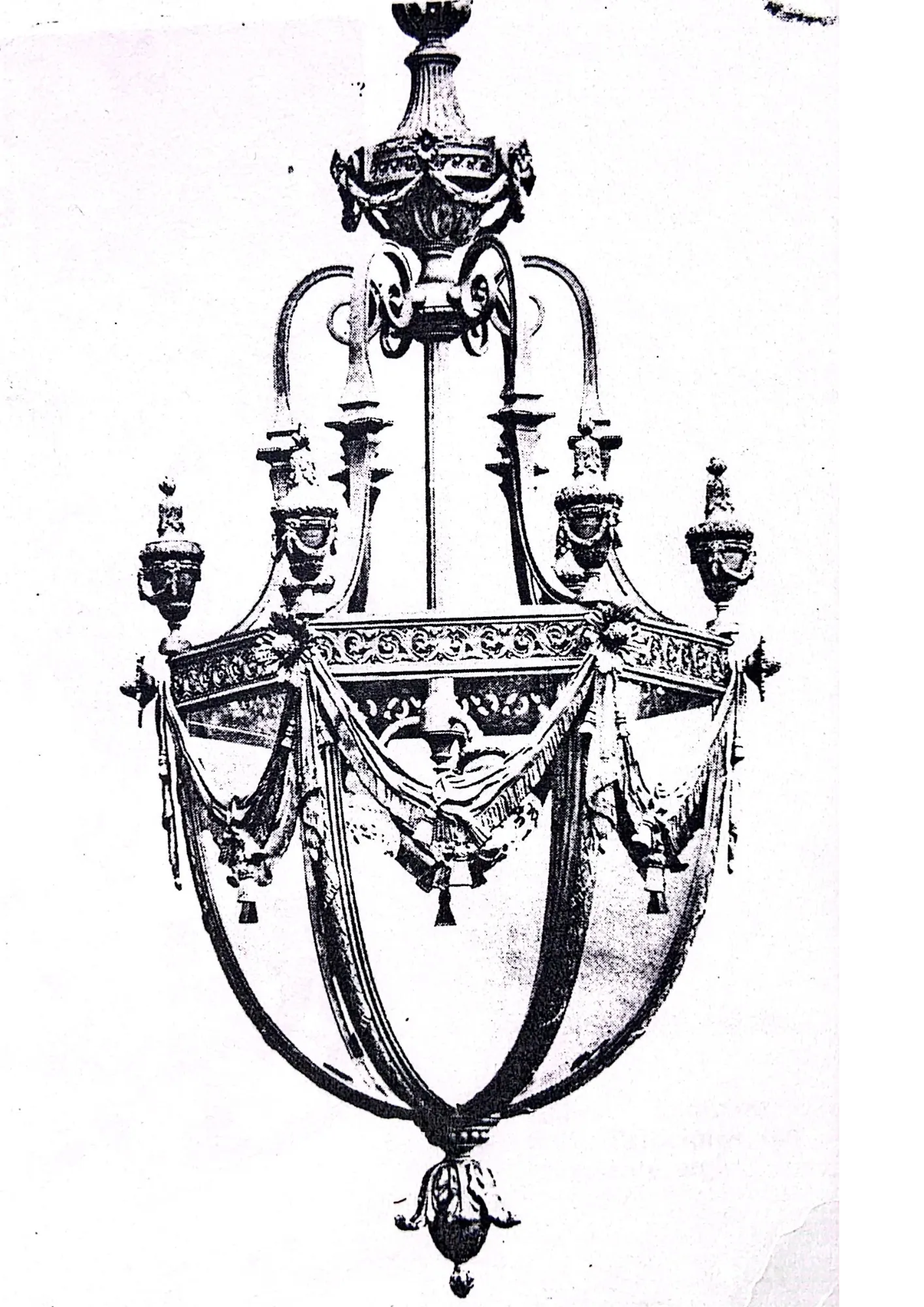

Tras este relativo esplendor, y coincidiendo con la aparición del petróleo y el gas como nuevos

sistemas de alumbrado, las lámparas que pretendían cierta ortodoxia de estilo (siempre en

referencia a épocas anteriores) se veían a menudo distorsionadas en detalles significativos:

dirección de los brazos, nuevos elementos técnicos, proporciones alteradas… ¿Era simplemente

necesidad de adaptar el diseño a los nuevos sistemas de luz? Sin duda, pero también pesaba la

euforia por las posibilidades técnicas recién estrenadas.

Lámparas de petróleo

La lámpara de petróleo fue la primera gran protagonista de la industrialización de la lámpara

popular, especialmente en su versión similar al candelabro por su uso manual, fácil y

transportable: el quinqué. En ambientes rústicos, como muestran infinidad de

películas del Oeste americano, una sencilla lámpara o farol de keroseno, suspendida del techo,

iluminaba cabañas de madera y espacios que intentaban imitar cierto confort europeo. En estos

casos se trataba de lámparas más complejas, algunas importadas del continente.

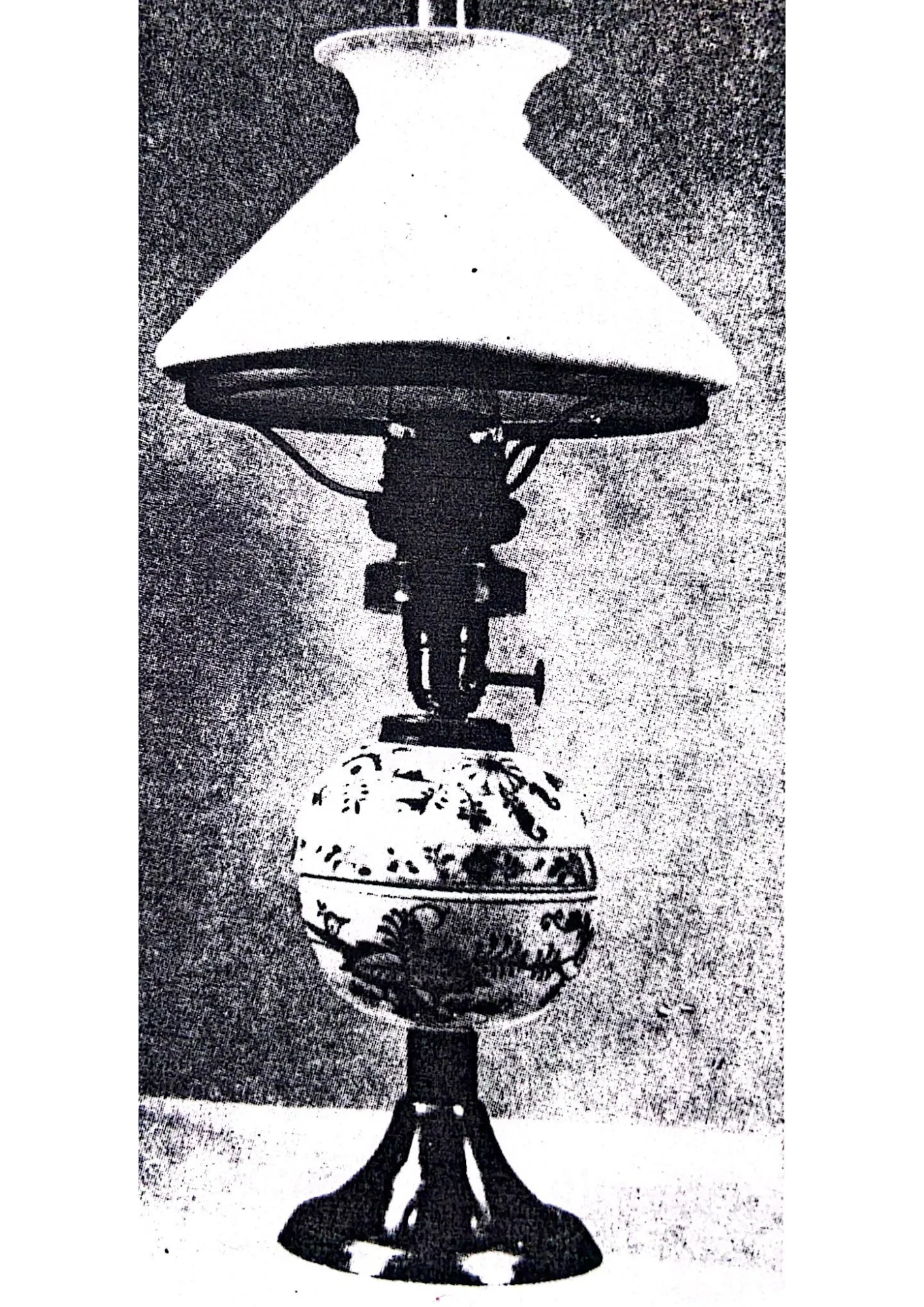

El quinqué fue el verdadero protagonista luminoso de todo un período histórico. Su sola

presencia evocaba intimidad y calor hogareño; bajo su tenue resplandor, la vida cotidiana

parecía quedar no sólo iluminada, sino también protegida. Era el resultado de una lenta

evolución que arrancaba de la antiquísima lámpara de aceite usada por los etruscos en tiempos

remotos, apenas modificada en su función original pese a las innovaciones.

Durante siglos, esa lámpara de aceite fue poco más que un cuenco del que asomaba una mecha por

un extremo. No es hasta 1700 cuando se empieza a hablar de una modificación importante, al

disponer la vasija de una mecha central que «se sirve» el aceite a sí misma. Más tarde, el

físico y químico genovés Jaime Argand, llegado a París en los primeros

tiempos de la Revolución francesa, presenta su célebre invento: una lámpara de aceite de doble

aire con un tubo de cristal a modo de chimenea. Nacía el quinqué en su acepción más reconocible.

Asociado primero a aceites y grasas, el quinqué alcanzó su verdadera plenitud cuando, en 1830,

Reichbach y el doctor Christian descubren el keroseno, un

combustible ideal. Desde entonces proliferan los sistemas de quinqués, cada vez más

sofisticados tanto en su funcionamiento como en su aspecto exterior. Aparecen variantes como

la linterna de Budda o el quinqué de Hitchcock, provistos de soluciones técnicas ingeniosas

pero siempre reconocibles por su depósito, su mechero graduable y su característico tubo de

cristal.

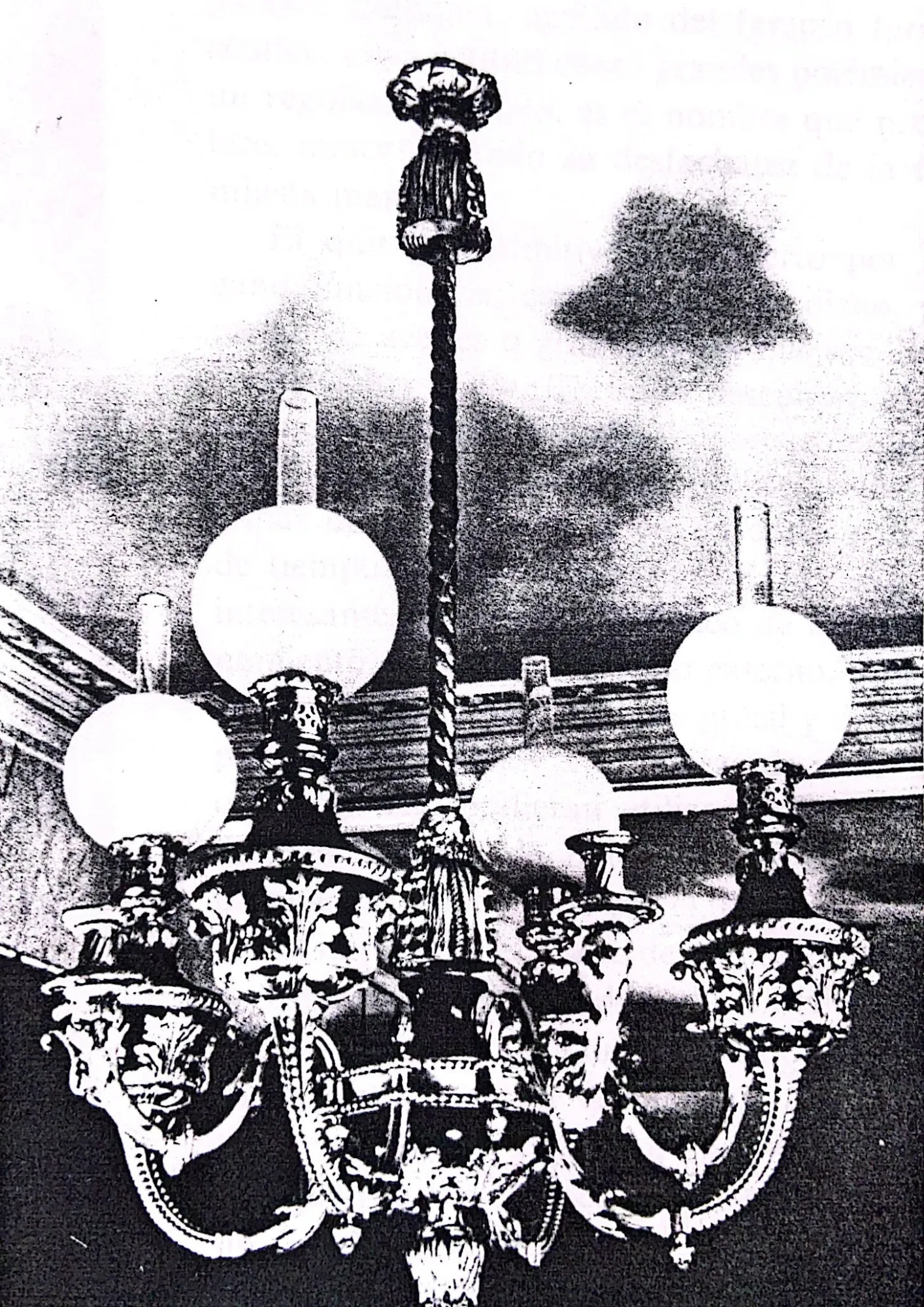

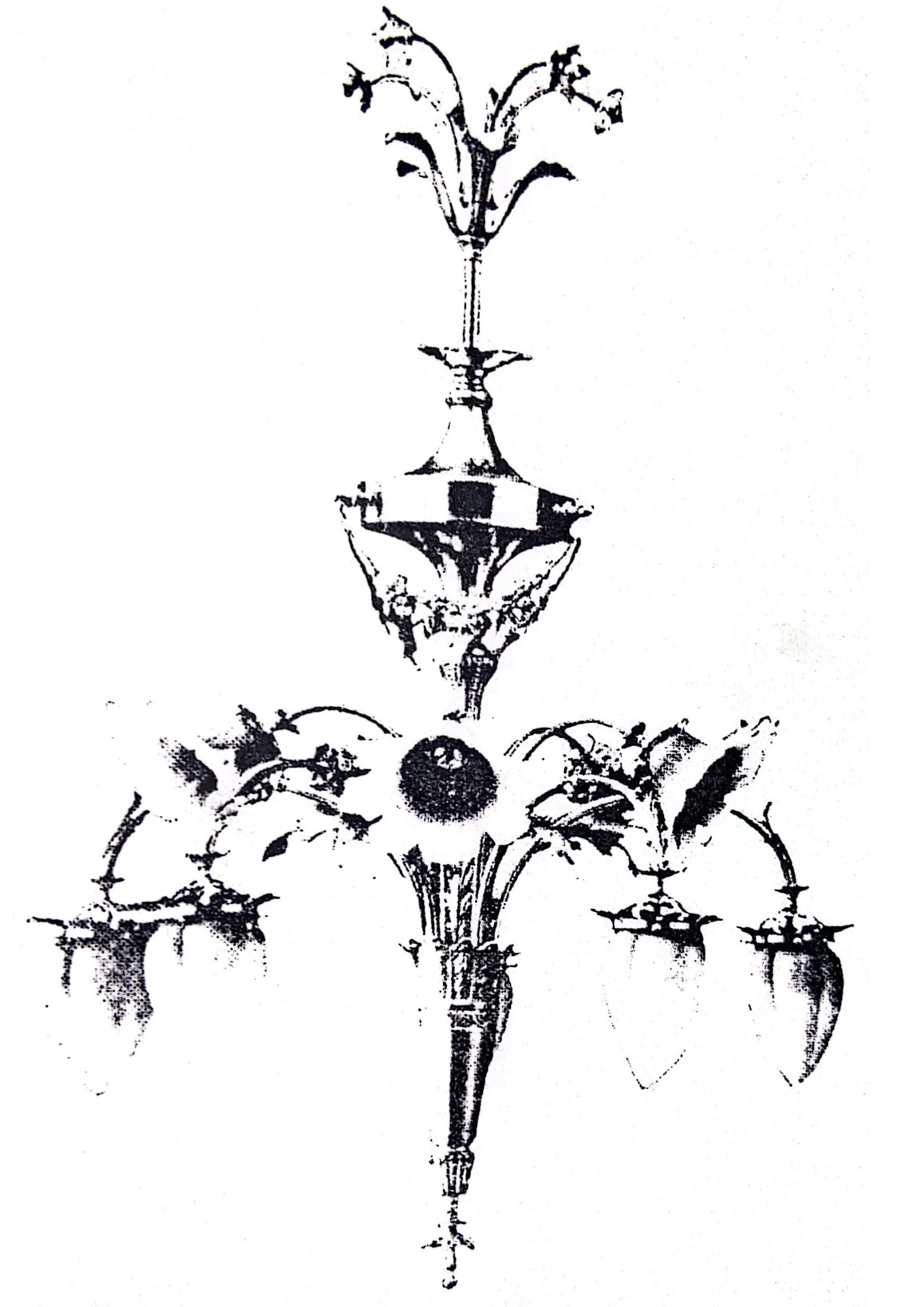

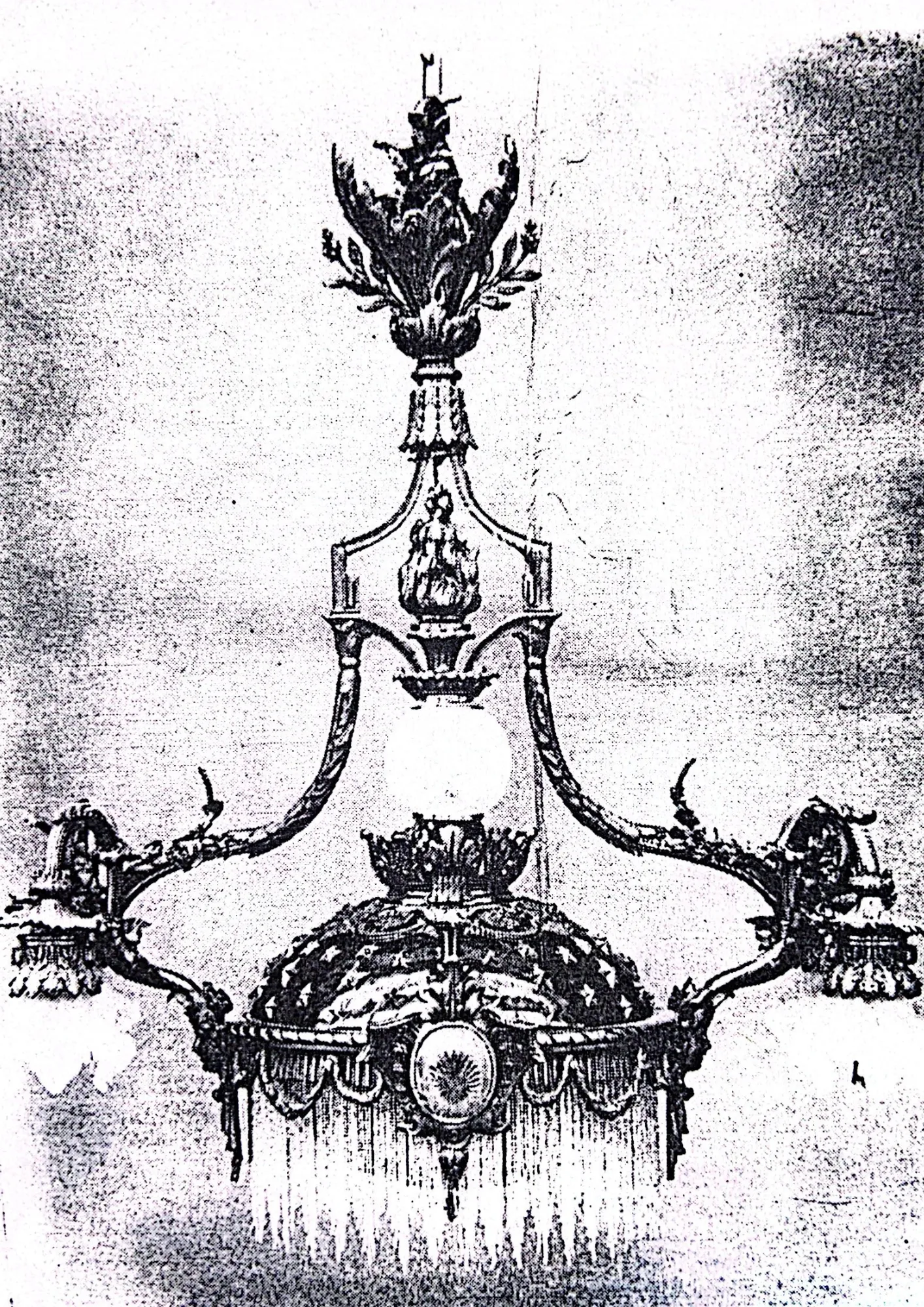

(Fig. 106 – Lámpara de alumbrado mixto de petróleo y bujías. Época Napoleón III)

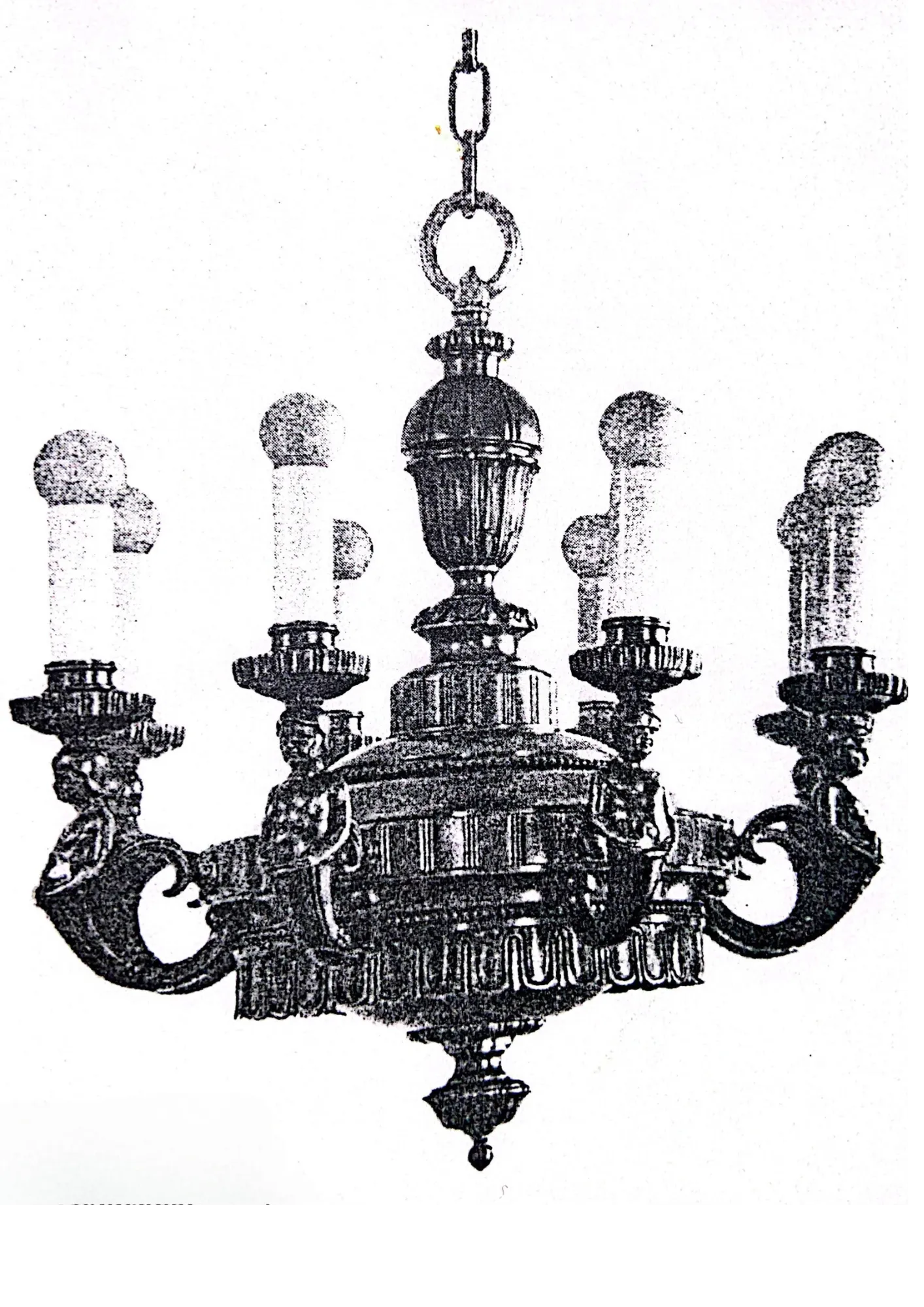

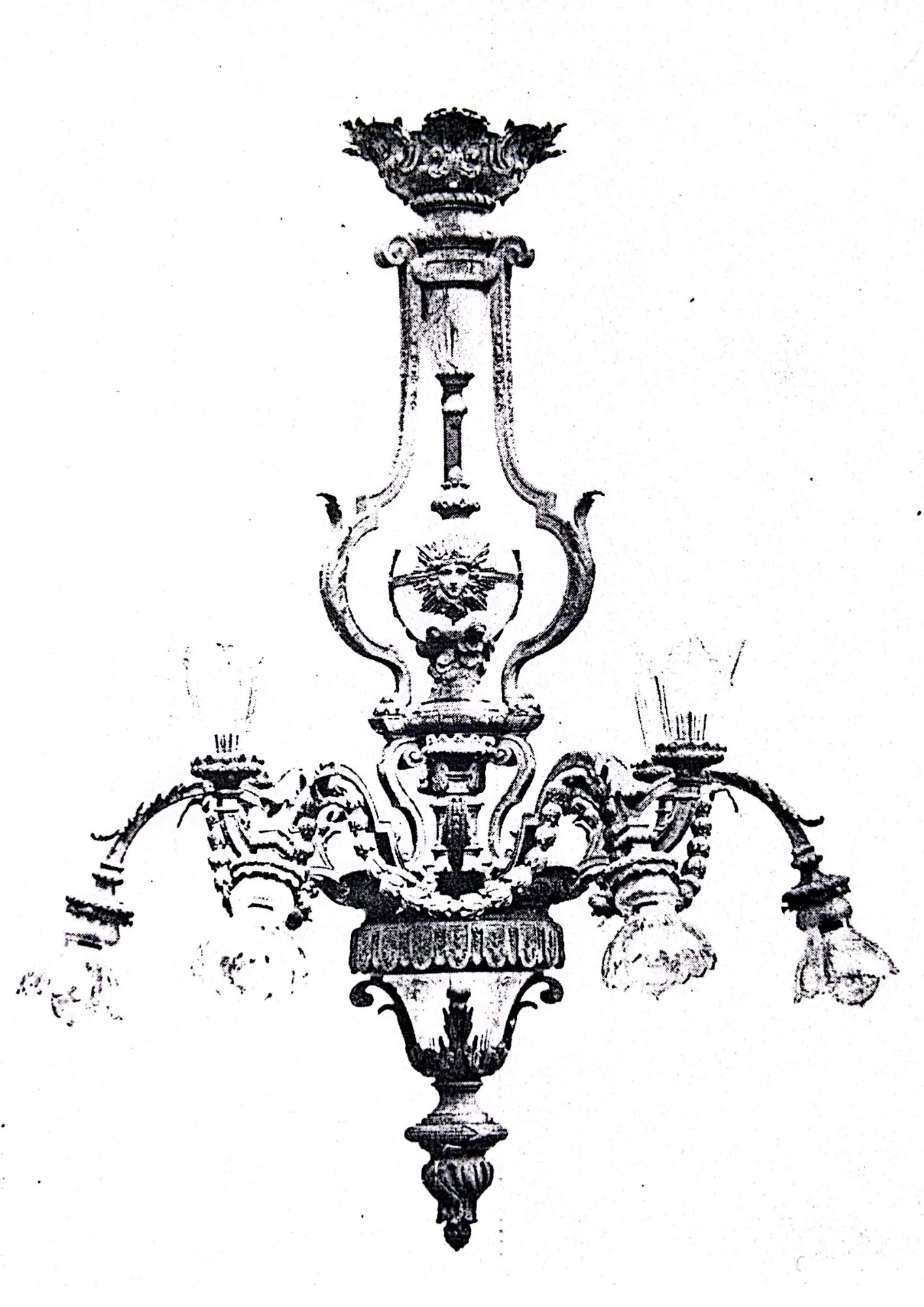

(Fig. 107 – Quinqué de bronce y porcelana. Pantalla de cristal opal blanco)

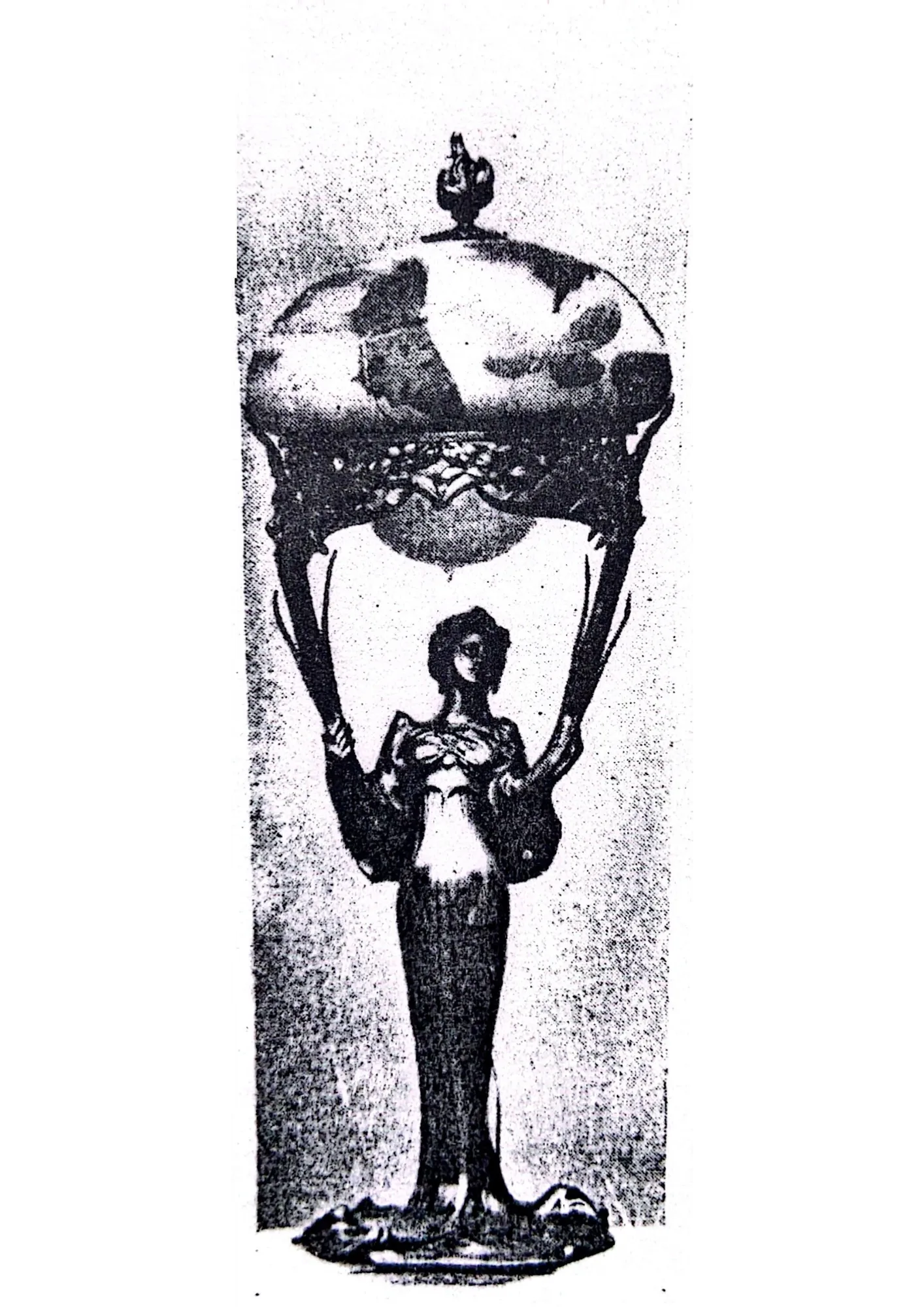

(Fig. 108 – Lámpara de petróleo. Metal pintado y decorado)

El quinqué, en su uso portátil, fue la verdadera lámpara de petróleo. También se adaptó a

versiones colgantes y apliques murales, pero siempre conservó su identidad básica. En muchos

hogares siguió presente incluso después de la llegada del gas y de la electricidad, prueba de

su funcionalidad y de la carga emotiva que arrastraba: era la luz de la intimidad.

Lámparas de gas

El siguiente gran paso en la industrialización de la lámpara fue el gas.

Felipe Lebón, químico y físico francés (1767-1804), encontró el procedimiento para fabricar

gas con la madera. Antes que él, Joachim Becher había conseguido obtener fuego de gas

hidrógeno con carbón. Sus descubrimientos se aplicaron enseguida al alumbrado público, por la

enorme potencia y blancura de la luz obtenida.

Más tarde, Vivien y Auer perfeccionan el sistema con la creación de las famosas «camisetas»,

que proporcionan una luz blanca y potente desconocida hasta entonces. El entusiasmo fue tal

que muchos afirmaron encontrarse en posesión de un elemento casi mágico, capaz de «sustituir a

la luz solar». Sin embargo, para los fabricantes y los instaladores la cosa no era tan simple:

la conducción del gas exigía un cuidado extremo, ya que cualquier fuga podía convertir la

novedad en tragedia.

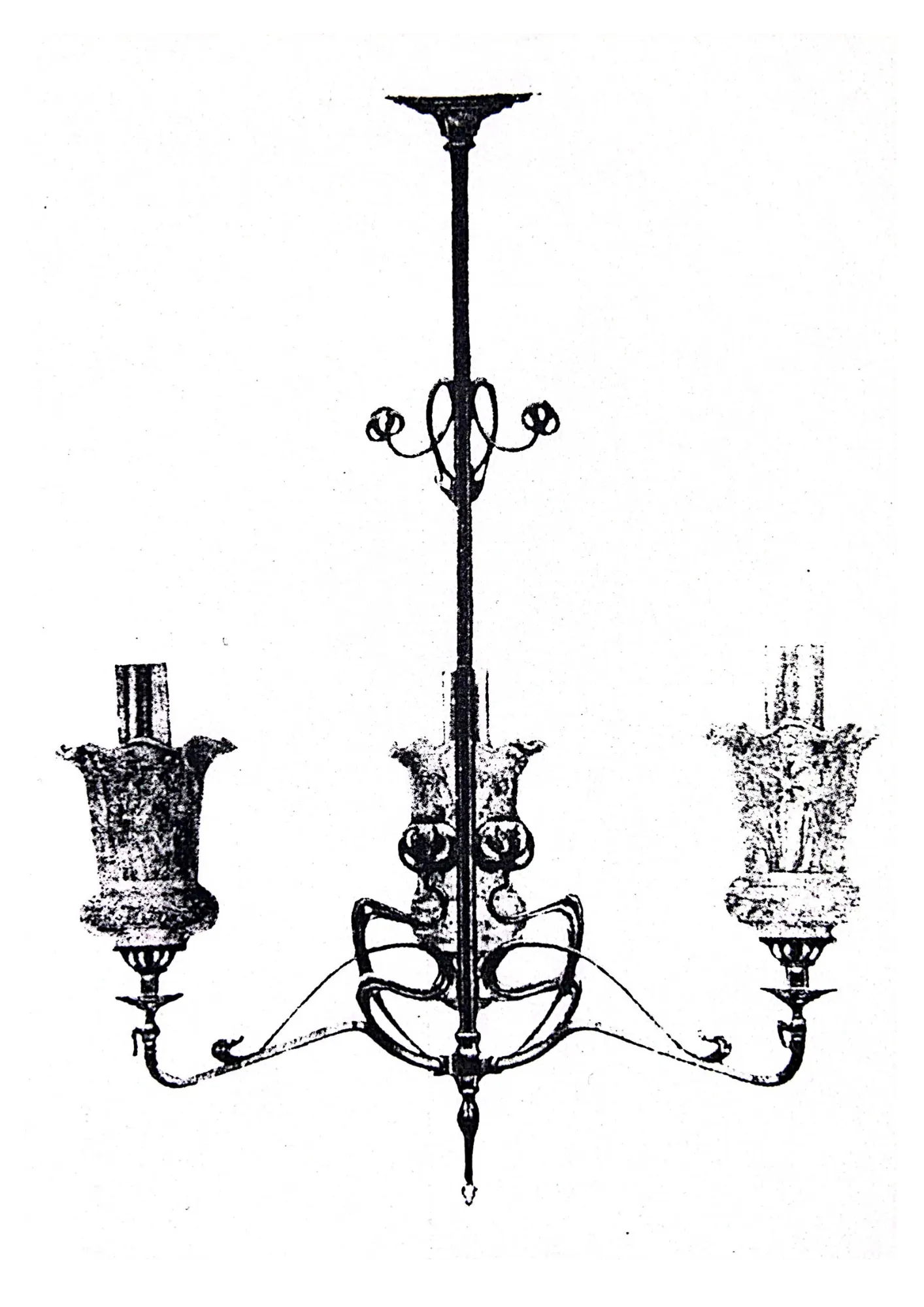

El nuevo sistema implicaba cambios técnicos profundos en los aparatos de luz. El tubo de latón

se convierte en elemento funcional imprescindible, y el obrero debe aprender a doblarlo,

soldarlo y ajustarlo con precisión absoluta. Las espitas y llaves reguladoras debían ser

herméticas; cualquier descuido resultaba inadmisible. El gas nacía, pues, con todos los

honores… y con todas sus exigencias.

(Fig. 111 – Lámpara para gas, de bronce, cristal y porcelana)

(Fig. 112 – Lámpara para gas, estilo modernista)

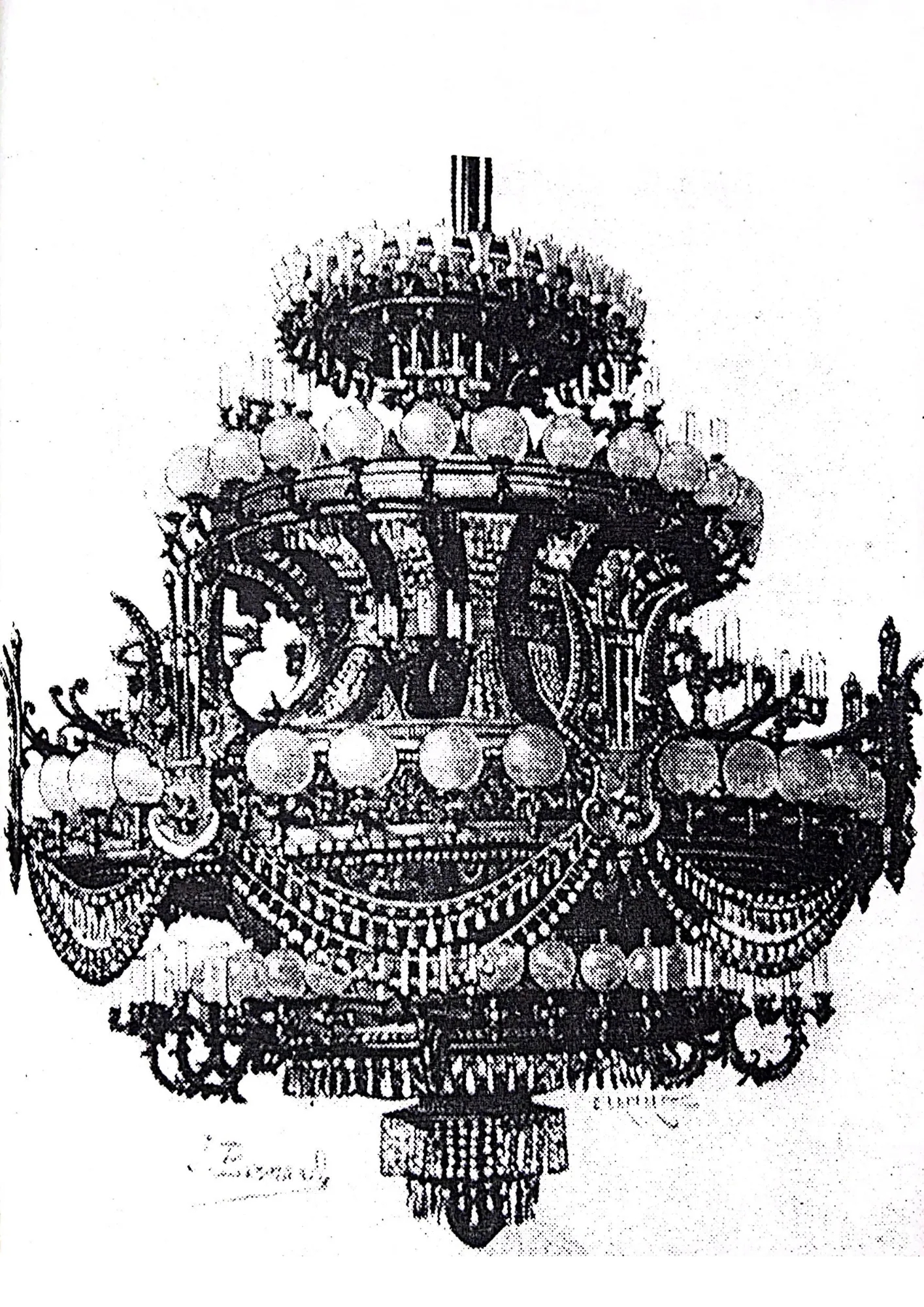

En el terreno artístico se crearon verdaderas maravillas. El ejemplo más espectacular fue la

gran lámpara de gas diseñada por Garnier para la sala principal del Teatro de

la Ópera de París: un prodigio de luminotecnia y de ingeniería, concebido como «palacio de la

luz» y resuelto mediante una complejísima red de conducciones y quemadores.

(Fig. 113 – Gran lámpara central de la sala principal del Teatro de la Ópera de París)

Ahora bien, pese al entusiasmo general, la lámpara de gas nunca llegó a dominar de manera

absoluta. Solo podía funcionar allí donde existían fábricas o centros abastecedores de gas, y

no resultaba rentable instalar estas infraestructuras en poblaciones pequeñas. Por ello, el

petróleo siguió alumbrando durante mucho tiempo zonas rurales y núcleos poco poblados.

La lámpara eléctrica

El llamado «siglo de las luces» no detuvo su marcha. Con la Exposición de París de 1881 llega

triunfalmente la electricidad. Hacía ya dos años que Edison había descubierto

la lámpara incandescente, que se aplicó primero al alumbrado público. Con la electricidad

llega también la liberación de muchos problemas técnicos que acuciaban a proyectistas y

constructores durante los períodos del petróleo y el gas.

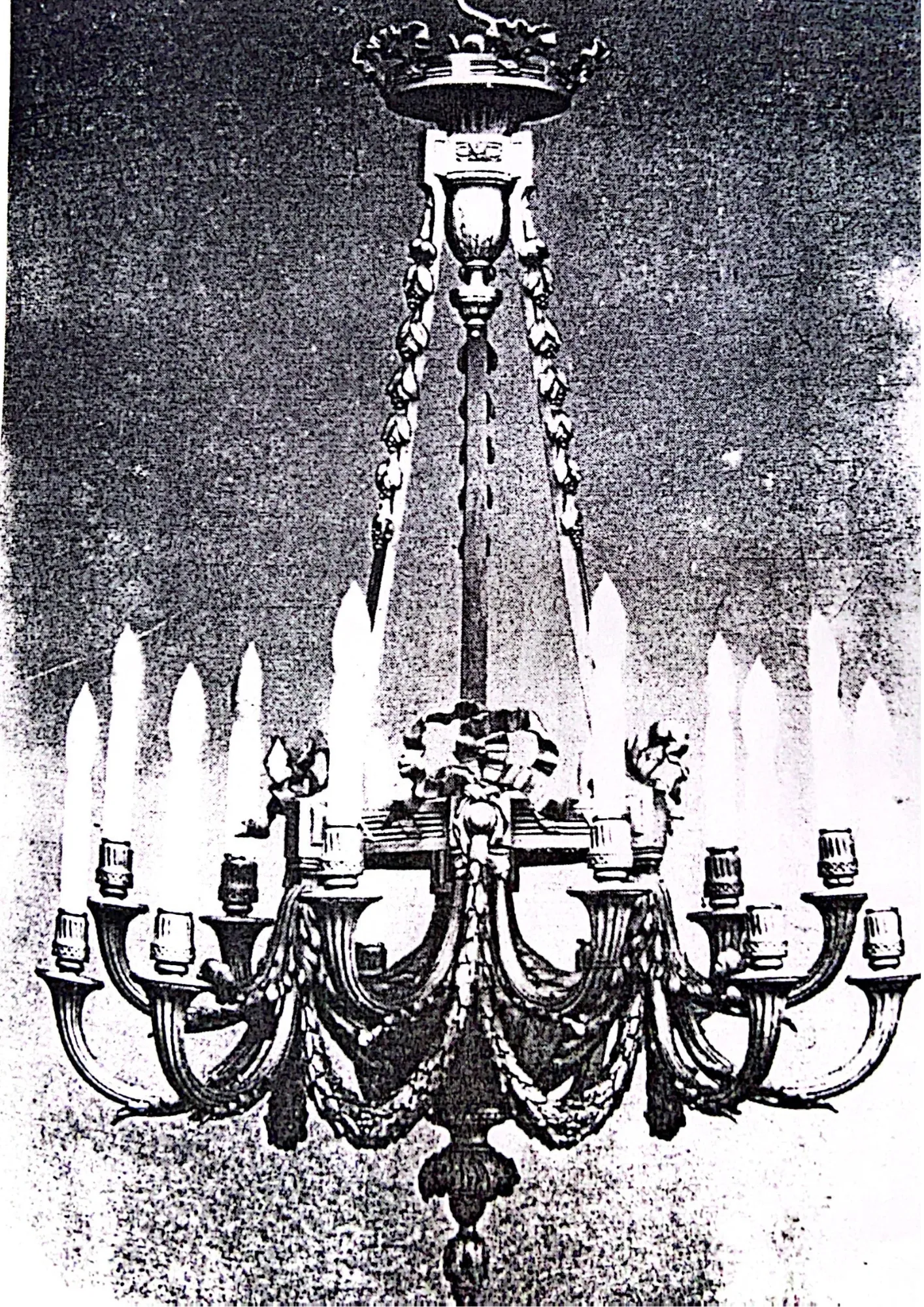

Por primera vez, la luz podía proyectarse con libertad en la dirección que se deseara. Esto

provocó una euforia de formas y soluciones: las lámparas podían mantener fidelidad a un estilo

histórico y, al mismo tiempo, invertir la dirección de sus luces, orientar brazos y puntos de

luz hacia abajo, crear plafones pegados al techo, lámparas de sobremesa, lámparas de pie y un

sinfín de variantes hasta entonces impensables.

(Fig. 115 – Prototipo de las primeras lámparas eléctricas)

(Fig. 116 – Lámpara de líneas modernistas con ornamentación clásica)

(Fig. 117 – Lámpara alemana, chapa de latón mecanizada)

(Fig. 118 – Sobremesa para electricidad, estilo modernista)

(Fig. 119 – Lámpara eléctrica, estilo Luis XV)

(Fig. 120 – Farol estilo Luis XVI)

Uno de los modelos más característicos de este período es la lámpara de comedor:

una gran pantalla inferior que concentra la luz sobre la mesa, centro de la vida familiar,

alrededor de la cual se come, se conversa, se estudia y se juega. Paralelamente se desarrolla

el plafón, adecuado para techos bajos y todavía hoy muy utilizado en

múltiples variantes.

Modernismo y primeros años del siglo XX

En los últimos años del siglo XIX y la primera década del XX se desarrolla un estilo de gran

originalidad: el Modernismo (Art Nouveau en Francia, Liberty en Italia).

Basado en un naturalismo de inspiración oriental, sustituye la línea recta por la curva,

protesta contra el academicismo y busca un arte nuevo, libre y dinámico. Aplicado a la

lámpara, se traduce en estructuras sinuosas, flores de vidrio, brazos que parecen tallos y

globos que evocan frutos luminosos.

Junto al Modernismo pervive el respeto a los estilos clásicos (Luis XIV, Luis XV, Luis XVI,

etc.), que se reinterpretan para adaptarse a la nueva realidad industrial y eléctrica. La

lámpara abandona el taller de orfebrería y entra de lleno en la mecánica de producción en

serie: el estampado de chapa de latón, las piezas seriadas, los componentes normalizados.

(Fig. 121 – Lámpara eléctrica estilo Luis XIV)

(Fig. 122 – Lámpara estilo Luis XVI)

(Fig. 123 – Aplique estilo Luis XIV)

(Fig. 124 – Típica lámpara de comedor de principios del siglo XX)

Alemania protagoniza un avance decisivo en la mecanización de la lámpara, hasta el punto de

dominar casi por completo el mercado mundial. Fabrica modelos basados en elementos clásicos

pero construidos totalmente en chapa estampada. Desde el punto de vista artístico estos tipos

resultan pesados y poco graciosos, pero su bajo coste provoca un éxito de ventas sin

precedentes: el mundo entero queda pronto inundado por estas lámparas.

Al mismo tiempo aparecen propuestas más avanzadas, ligadas a los movimientos de vanguardia:

el cubismo, las corrientes decorativas de los años 20, el diseño racionalista… Muchos de estos

intentos tienen vida corta, pero dejan huella en la forma de entender la lámpara como objeto

funcional y como pieza de diseño industrial.

(Fig. 126 – Sobremesa estilo cubista)

(Fig. 127 – Lámpara estilo moderno de los años 20)

(Fig. 128 – Aplique estilo moderno de los años 20)

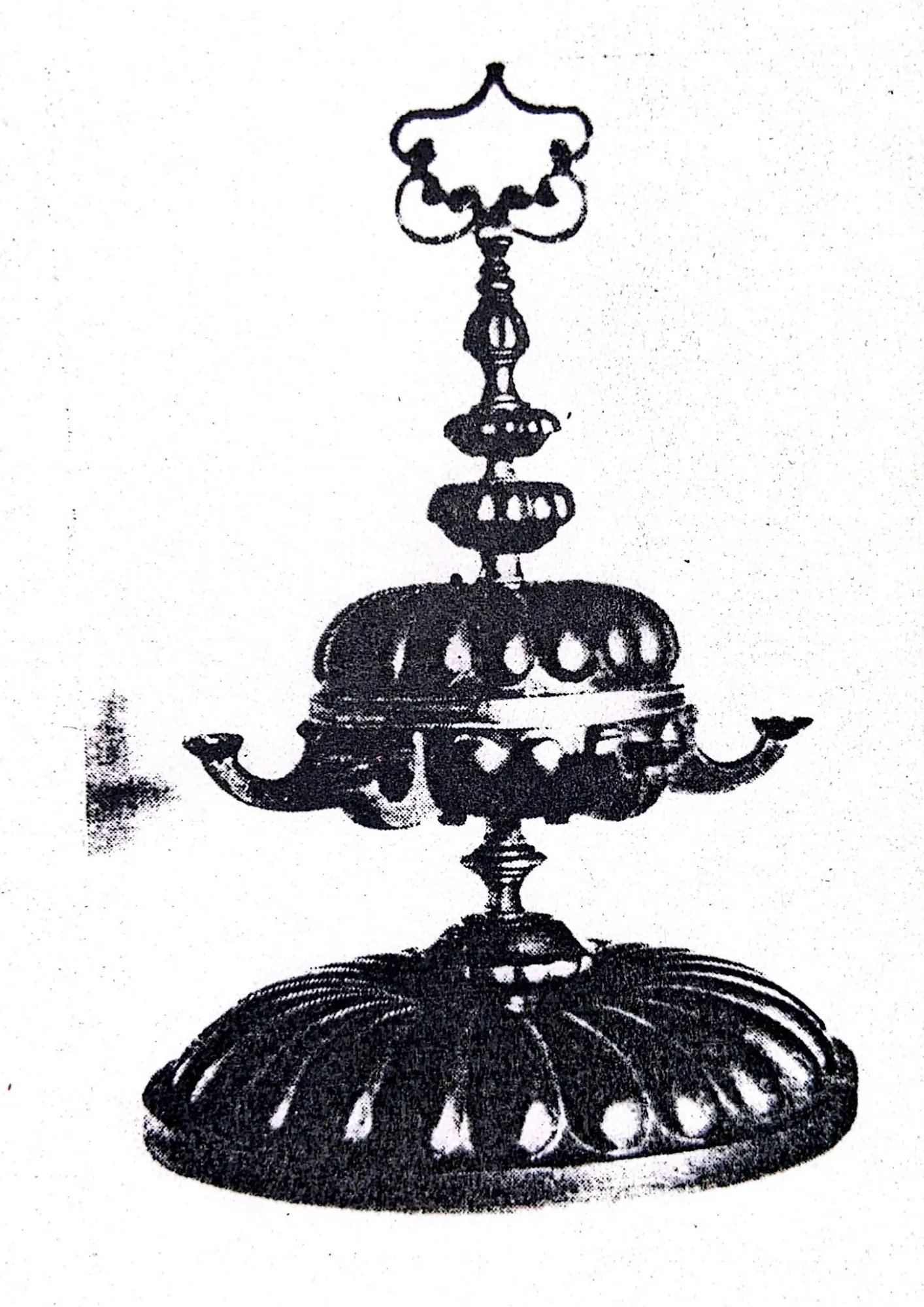

(Fig. 129 – Velón castellano. Siglo XVII)

Con el tiempo se consolida una dualidad que todavía hoy sigue vigente: por un lado, el respeto

a los patrones clásicos y a las grandes épocas históricas; por otro, la búsqueda continua de

nuevas formas acordes con los medios de producción modernos y con los cambios de gusto de una

sociedad de consumo. La lámpara se convierte en un producto plenamente industrializado, pero

sin renunciar a su condición de objeto artístico y simbólico.

Podemos decir que, a lo largo de este proceso, la lámpara pasa de ser un elemento suntuario

reservado a palacios e iglesias a convertirse en un componente habitual de cualquier hogar. Al

mismo tiempo, la especialización en talleres y fábricas, la mecanización y la producción en

serie permiten multiplicar los modelos y adaptarlos a todo tipo de espacios y presupuestos.

La industrialización de la lámpara queda así plenamente consolidada.

Imágenes del artículo

A continuación se agrupan todas las imágenes mencionadas en el texto, ordenadas por su número

de figura: